«Непреодолимое желание постоянно шутить и смеяться растёт во мне пропорционально возрасту». Интервью с Ниной Павловой.

Книги Нины Павловой не носят назидательный и исключительно поучительный характер. Из них юные читатели не узнают, как правильно отвечать на уроках и получать пятёрки. Зато узнают, как любое, самое рутинное, занятие превратить в незабываемое и весёлое приключение, завести друзей и научиться получать удовольствие от каждого дня в школе и за её пределами.

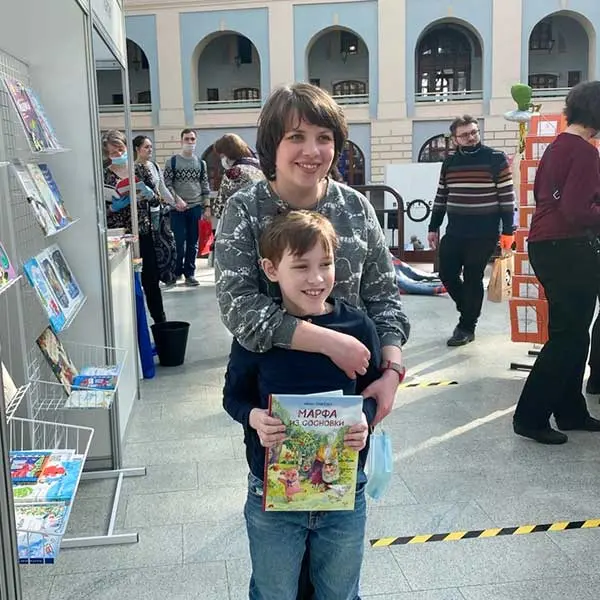

Истории Нины, смешные и воодушевляющие, заставляют поверить в себя и силу позитивного настроя. Её герои никогда не вешают пятачок, как главная героиня сказочного цикла «Марфа из Сосновки», и не сидят сложа руки в ожидании чуда, как первоклассники из книг «Первая» и «Вторая четверть», – они «чудят» сами, вдохновляя дошколят и школьников на большие и маленькие подвиги. А ещё – напоминают, что в каждой немного капризной и проказливой личности живёт добрая, порой ранимая и отзывчивая душа.

Мы поговорили с автором новинки издательства – сборника рассказов «Вторая четверть» об идеальной школе, замке из макарон, Пиковой даме и «внутреннем ребёнке».

Недавно в «Архипелаге» вышла ваша новая книга – «Вторая четверть», продолжение историй о щедрых на проказы и выдумки первоклассниках. Как и «Первая четверть», этот сборник рассказов написан от лица девочки Риты. В обеих книгах такой естественный детский образ мыслей, подбор слов, интонаций, озорство и непосредственность – охотно верится, будто автор не взрослый, вспоминающий детство, а «всамделишный» ребёнок. Кажется, что вы не сочиняете, а призываете своего «внутреннего первоклассника». Что помогает вам настроиться на нужную волну во время работы над текстом?

Очень хотелось бы, конечно, рассказать про какие-то специальные техники пробуждения «внутреннего ребёнка», к которым приходится прибегать серьёзному и ответственному человеку при написании детской книги. Но, к сожалению, реальность такова, что мой «внутренний ребёнок» всегда тут как тут, а вот серьёзного взрослого иногда приходится долго в себе разыскивать. Думаю, поэтому мне очень нравится писать детские истории от первого лица. И при любой возможности я стараюсь перенимать у детей характерные речевые особенности.

Эпиграф к «Первой четверти» гласит: «Основано на реальных событиях, все совпадения не случайны». Насколько сильно в книгах отражён ваш личный опыт, школьные воспоминания или истории из жизни вашего сына?

Эпиграф к «Первой четверти» – чистая правда. Самая первая история, например, написалась как раз 1 сентября, когда сын пошёл в первый класс: одна его одноклассница потерялась, началась страшная суматоха, и только когда всех вывели на улицу, выяснилось, что она все уроки просидела в другом классе и даже этого не заметила. Меня так рассмешила эта история, что в тот же день я написала рассказ и даже имя главной героини менять не стала.

Все остальные сюжеты тоже родились из историй моего сына. Он часто рассказывал, как они в школе вызывают духов, и так появилась одна из моих самых любимых историй – «Пиковая дама». И выбор школы неслучаен: сын в начальных классах учился в школе с преподаванием французского языка, и мы часто шутили по поводу некоторых французских выражений, особенно по поводу «ça va», что потом получилось обыграть в рассказе «Сова на день рождения». А вот история с макаронами из «Второй четверти» – это уже из нынешней школы. Там тоже, случается, кормят «шедеврами молекулярной кухни». И замок из слипшихся макарон действительно был. В школе до сих пор гуляют шутки на эту тему.

В одном из интервью вы упоминали, что начали писать ещё в школе. Сохранились ли у вас детские или подростковые заметки, которые потом пригодились в работе над «Четвертями»?

Некоторые записи сохранились, но немного. Есть, например, один детектив в духе Конан Дойля. Но при этом нет ни одной смешной строчки: в школьные годы меня почему-то тянуло на драмы и серьёзные эссе. Непреодолимое желание постоянно шутить и смеяться растёт во мне пропорционально возрасту. Страшно подумать, что я буду вытворять в старости.

В книгах много сцен, где показано, насколько сложно учителю справиться с целым классом неугомонных учеников – дети шумят, спорят, путаются, быстро переключают внимание с одного события на другое. И при этом педагоги у вас не строгие надзиратели и не «враги веселья», а очень живые, человечные и искренние люди. Что бы ни случилось, они не срываются на детей, и от этого им легко сопереживать. Было ли вам важно передать именно такой образ учителя? И связано ли это с тем, что у вас в жизни был именно позитивный опыт общения с педагогами?

Наверное, у меня получилась школа, которую я очень искала, когда сын должен был пойти в первый класс. Меня тогда совершенно не интересовала ни программа, ни уровень образования, важна была только атмосфера. На самом деле, я изначально не ставила перед собой цель рассказать о каких-то особенных педагогах, даже не продумывала характеры детально, просто описывала обычную, в моём представлении, реакцию взрослого человека на царящее в классе веселье. Наоборот, ситуации, при которых взрослые срываются на детях, мне кажутся более странными.

Взрослые персонажи в книге, в целом, ничуть не менее объёмные, яркие и непосредственные, чем дети – каждый из них сразу запоминается. В «Первой четверти» есть сцена родительского собрания, где особенно отчётливо видно, как поведение детей отражает привычки и черты их родителей. Слава – сын руководителя, всегда хочет быть первым, мама Даши всё время в телефоне – и девочка тоже не выпускает его из рук. Это скорее житейское наблюдение или художественное обыгрывание умения детей быстро считывать и усваивать привычки и повадки значимых взрослых?

В главе об открытом уроке ситуация утрированная и, конечно, это было сделано осознанно, мне было важно напомнить, что поведение детей в первую очередь отражает поведение родителей. Это больше житейское наблюдение.

Дети дают взрослым смешные прозвища: завуч – «Замуч», Кира Ильинична – «Кирилишна». Как они появились? Это реальные детские словечки из воспоминаний, может, от сына, его друзей, или ваша авторская фантазия? Были ли у ваших учителей в школе прозвища?

Прозвища полностью выдуманные: «Замуч» придумался как-то сам собой. А с «Кирилишной» было чуть сложнее: хотелось дать учительнице какое-то запоминающееся имя, как-то связанное со школой, и тут в голову пришла «кириллица».

Что интересно, мы в школе каких-то особенных прозвищ учителям не придумывали. Зато помню, что в музыкалке сольфеджио у нас вела учительница с удивительным именем – Людвига Людвиговна. Меня оно восхищало, и я всегда старалась выговорить «Людвига Людвиговна» максимально чётко. Представьте мой ужас, когда после семи лет учёбы, на экзамене совершенно случайно выяснилось, что её на самом деле зовут Ядвига Людвиговна.

Несмотря на то, что 1 «Б» – это как бы один общий организм, к концу книги у каждого героя своё лицо, характер и яркий образ. Например, Ксюша – бойкая и быстро ориентируется в любой ситуации, Полина – чувствительная и любит немного поябедничать. Вы упоминали, что не придумываете персонажей, а скорее записываете то, что они «рассказывают» сами. Как вам удалось «услышать» столько разных голосов?

Это основная идея «Первой четверти» – показать, как здорово и весело получается, когда все совершенно разные и совсем не идеальные, но все друг друга принимают такими, какие они есть. Мне кажется, что такие Ксюши, Полины, Миши, Вовки и Славки есть в каждом классе. Во всяком случае, на встречах ребята часто делятся подобными наблюдениями.

Во «Второй четверти» появляется новенький – Валерка, мальчик с неиссякаемой энергией, богатой фантазией, кучей забавных историй. У него и бабушка «ведьма», и шрам на лбу как у Гарри Поттера. Он быстро вливается в коллектив, привнося новые краски в жизнь класса. Как появился образ этого героя? Что подсказало вам, что в 1 «Б» не хватало именно такого персонажа?

Я чувствовала, что во «Второй четверти» в классе должен появиться кто-то новенький, но никак не могла взять в толк, почему он пропустил целую четверть, пока не поняла, что бедняга сломал ногу, потому что он ходячие «33 несчастья». Так и появился этот образ. История про то, как можно разбить лоб простыней, кстати, абсолютно реалистичная, мне её рассказывали в детстве.

Во второй книге чувствуется не только обновление состава класса, но и развитие самой истории: персонажи раскрываются глубже, отношения между ними становятся плотнее, диалоги динамичнее. Поменялось ли что-то в вашем подходе к тексту?

Я как-то сознательно не стремилась менять манеру письма. Просто персонажи стали роднее и понятнее и мне, и друг другу.

Ваши книги хочется читать вслух – у них очень живой, разговорный ритм. Проверяете ли вы диалоги «на слух», советуетесь с кем-то, чтобы не потерять живые интонации?

Да, я все тексты обязательно проверяю на слух, как правило, не один раз, и каждый раз стараюсь следить за ритмом, режу длинные предложения. Моя основная аудитория – старшие дошкольники и младшие школьники, и исхожу я из того, что мои истории, возможно, дети будут слушать в исполнении взрослых. Хочется, чтобы детям было интересно слушать, а взрослым несложно читать.

Читатели любят ваши произведения за добрый юмор и иронию – вы не высмеиваете героев и предлагаете посмеяться не над ними, а вместе с ними. При этом все эти истории одинаково весело читать и детям, и взрослым. Замечали ли вы на встречах с читателями, на какие моменты больше внимания обращают ваши маленькие читатели, а на какие – их родители?

Да, это действительно так: взрослые и дети на встречах обычно смеются в разных местах. Вот, например, «Пиковая дама» начинается с эпизода, когда ребята играют в считалку во время урока, взрослых он всегда смешит, а дети воспринимают это совершенно спокойно, и понимаешь, что для них это обычное дело. Зато на самой сцене вызова духов они обычно оживают, начинают смеяться и комментировать, а взрослые при этом часто слушают с недоумением.

Ещё я очень люблю спрашивать, почему в конце раковина с девчонками свалилась на пол. Действительно ли из-за Пиковой дамы? Школьников тут уже не проведёшь, а дошкольники всегда отвечают: «Конечно, а почему же ещё!».

Есть ли в ваших книгах фрагменты или ситуации, над которыми вы сами смеялись во время работы? Или, наоборот, было что-то неожиданно трогательное?

Как я уже говорила, все сюжеты так или иначе взяты из реальной жизни, поэтому для меня многие сцены всегда одновременно и смешные, и трогательные, так как каждый раз запускают целую волну воспоминаний.

Писать о школьной жизни – особенно о младших классах – вещь тонкая. Легко скатиться в морализаторство или дидактику. Но ваши истории не поучают, они как будто играют с читателем. Вы намеренно избегаете назиданий и нравоучений в своих произведениях? Или это просто «естественное состояние» текста?

Я сама, если честно, не люблю назидательные тексты, поэтому намеренно стараюсь их избегать. И, конечно, тут очень помогает, что все истории написаны от первого лица. Сложно скатиться в назидательность, когда ты, хоть и временно, но деятельная и решительная первоклассница Рита.

«Первая четверть», «Вторая четверть», чувствуется, что у этого класса ещё много историй. Планируете ли продолжение цикла?

Честно говоря, пока ещё нет ни строчки, но время покажет.